全国に広がる「ラーメン二郎」直系全店を完全網羅。

1968年、三田本店から始まった伝説は、いまや全国40店舗以上に拡大。

本記事では、各店舗の特徴・スープの傾向(乳化・非乳化)・系譜・閉店情報までを整理し、どの店がどの味にルーツを持つのかを体系的に解説します。

「初めての二郎」から「全店制覇を目指すジロリアン」まで、誰もが参考にできる完全保存版の全店まとめ記事です。

👉 行列店の味を自宅で楽しめる「宅麺」はこちら

1968年〜

三田本店 (1968年オープン)

1968年、東京都目黒区・都立大学駅近くで「ラーメン次郎」として創業。その後1971年に三田へ移転し、看板誤記をきっかけに現在の「ラーメン二郎」となった。1996年には道路拡張に伴い現在地へ再移転。慶応義塾大学の前にいまも常に大行列ができる。

豚出汁と醤油が織りなす微乳化スープ、ムチムチとした独特の柔らかめのデロ太麺、豪快な豚が代名詞。

すべてのジロリアンが原点回帰する伝説の聖地。

1986年

【閉店】吉祥寺店 (1986年オープン)

二郎のなかでは最も古い直系店。

店名は成蹊大の学生による悪ノリによってイタズラ書きされ「三郎」となり、更に「ラブメン生郎(なまろう)」となり、ついには修正を諦めた店主は、「生郎」のまま営業し続けるという前代未聞の店舗。

2015年4月15日に閉店。その跡地に2015年6月にオープンしたのが、「成蹊前ラーメン」。

二郎系であるのみならず、黄色地に赤い文字の看板というスタイルも踏襲している。

1991年

【閉店】赤羽店 (初代) (1991年オープン)

「ラーメン二郎 赤羽店」として開業したが、直系から独立する形で、2001年に「ラーメン〇二」に改名。

さらにその後も「ラーメンマルジ」、2007年に「ラーメン富士丸」となる。

いまの富士丸の元祖がこの初代の赤羽店である。

1995年

目黒店 (1995年7月オープン)

直系二郎の中でも3番目に古く、「メグジ」の愛称で親しまれる。店主は慶応義塾大学出身。

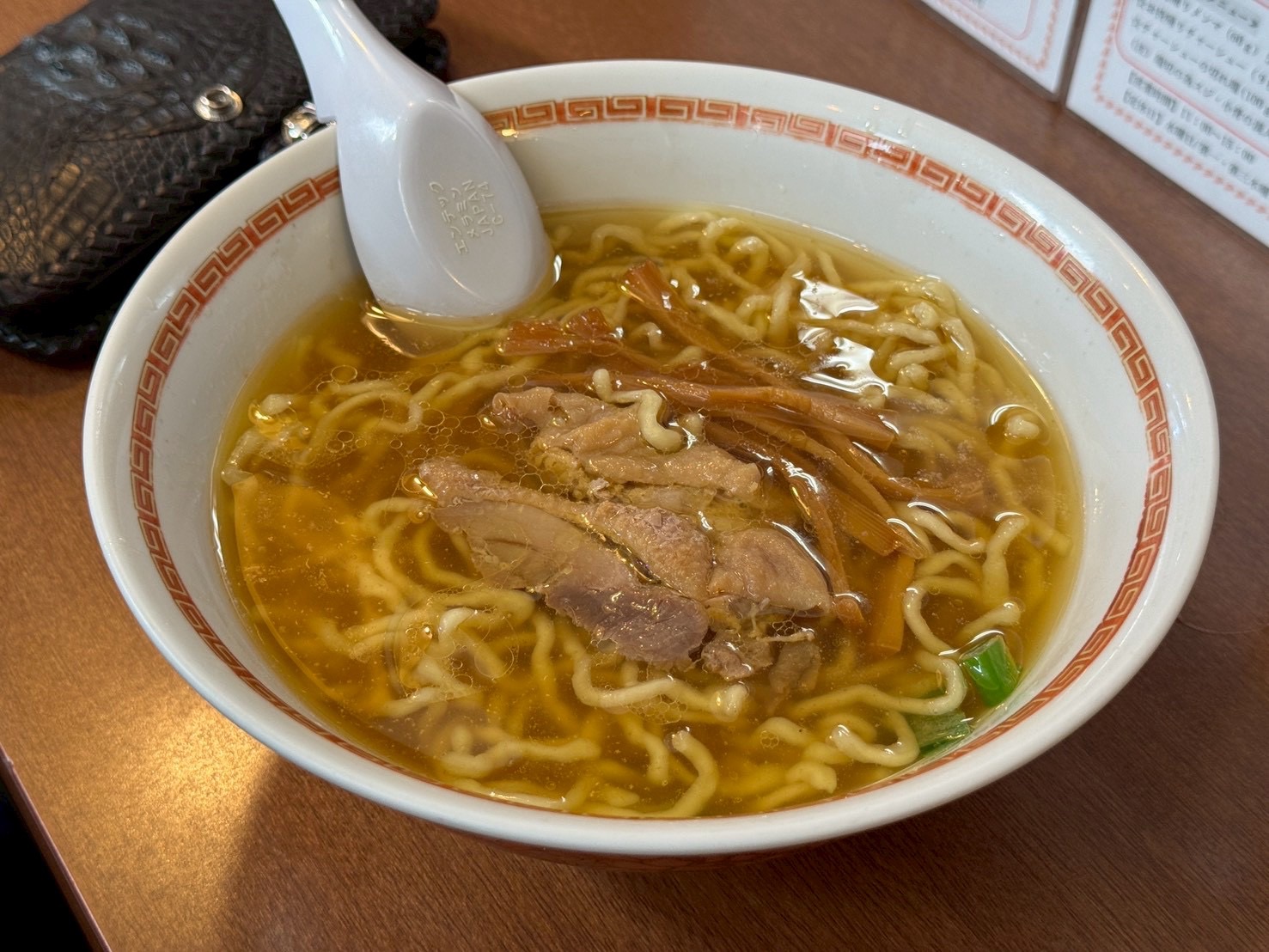

非乳化の豚出汁スープに醤油のキレが際立ち、ムチムチとした中太平打ち麺微縮れ麺、ホロホロの豚が特徴。

量は控えめで食べやすく、かつてはワンコインで小ラーメンを提供していた過去があり、価格は直系最安クラスの良心設定(今は小ラーメン600円〜)。

回転率の良さと独特の緊張感ある接客も含め、ここでしか味わえない「二郎体験」がある。

仙川店 (1995年10月16日オープン)

直系二郎の中で4番目に古く、「仙川ブラック」の異名で知られる一軒。

初代店主である松田氏は慶應志木高のOBで、応援指導部出身という慶應の二郎ファンの代表。お亡くなりなり、現在は二代目(2005年1月17日より)。

京王線仙川駅から徒歩1分の好立地にあり、夜のみ営業。

「仙川ブラック」と呼ばれる漆黒の非乳化スープが特徴で、醤油ダレに生姜のアクセントを効かせつつ、豚出汁の効いた出汁が味わい深い。

麺は平打ちの硬めの太麺で食べ応えあり。量は二郎のなかでもかなり多い。

野菜はキャベツ多めでクタクタに煮込まれ、豚は厚切りの塊が2枚入る豪快仕様。

ブレ幅が大きいことで知られるが、それもまた魅力。

1996年

【閉店】鶴見店 (1996年2月オープン)

神奈川県初のラーメン二郎として誕生。直系店の中でも5番目に古い歴史を持ち、「柔らか麺」「クタ野菜」「微乳化スープ」が代名詞のクラシカル二郎。

甘みのある背脂スープとデロ麺の組み合わせは「鶴見マジック」と呼ばれ、多くのファンを虜にした。

アクセスは不便ながら根強い常連に支えられたが、2013年3月に長期休業を経て閉店。

その後、2014年に「JR蒲田店」として復活するも2019年に再び幕を下ろした。

【閉店】武蔵小杉店 (1996年5月オープン)

「エヌエス・プランニング」 という外部企業が運営母体。

店主も三田本店での修業歴がなかったため、2011年1月19日に「二郎」の看板を外され、「ラーメンこじろう526」へ改称。2023年12月頃に閉店。

【閉店】虎ノ門店 (1996年9月11日オープン)

フーズ系。2004年11月1日に「ラーメン 虎ノ門店」に改名したのちに閉店。

1997年

【閉店】新橋店 (1997年7月オープン)

新橋店は1997年に「ジローフードシステム系」として誕生し、のちに「エヌエス・プランニング系」が運営した「法人系二郎」の代表格。

学生街が多い二郎の中で、サラリーマン中心のオフィス街立地という異色の存在だった。

盛りは控えめで、乳化スープに角切り麺を合わせたライトな味わい。

2018年4月に閉店したが、その系譜は元店主が立ち上げた「麺屋 味方」に受け継がれている。

新宿歌舞伎町店 (旧:歌舞伎町店) (1997年8月11日オープン、2016年10月3日現店舗へ移転)

かつては「フーズ系」と呼ばれる法人運営下にあったが、2016年の移転の際、「エヌエス・プランニング」に運営権が移り、店主が二郎での修行経験を有する直系店となる。

そのタイミングで店名も「歌舞伎町店」から「新宿歌舞伎町」に変更された。

新宿・歌舞伎町の中心で深夜営業を続け、学生からホスト、キャバ嬢まで幅広い層に支持される。

微乳化の豚出汁スープはキレとコクが両立し、硬めの平打ち麺との相性抜群。

量は標準ながら満足感高く、深夜に沁みる「夜二郎」として多くのファンを惹きつける。時代とともに進化した都会派の一杯。

品川店 (1997年11月オープン)

かつては「フーズ系」と呼ばれる法人運営下にあったが、2001年に三田本店に再入門し、後に直系加入。

2010年に全面改装し、店舗が広くなる。

スープは乳化傾向がすすんだほんのり甘味があるタイプ。

平打ち太麺で小麦香る。豚は小ぶりだが味染み抜群。

脂もクド過ぎず、全体的に重さよりもバランス型。

【閉店】蒲田店 (1997年12月15日オープン)

フーズ系。後に脱退し、堀切系に移行し「ラーメン大 (らーめん大)」となる。

1998年

【改名】神田店 (1998年4月15日オープン)

フーズ系。2004年11月1日に「ラーメン 神田店」に改名。

【閉店】堀切店 (1998年7月28日オープン)

閉店してのちに「ラーメン大」となる。

【閉店】代々木店 (1998年9月25日オープン)

フーズ系。1999年4月閉店。閉店は1999年4月頃で、一年も営業していなかったため、代々木店に関しては公式食べログページも存在せず、情報がほぼない。

1999年

新宿小滝橋通り店 (1999年2月8日オープン)

かつては「ジローフードシステム」が運営していた「フーズ系二郎」の一店舗だったが、2003年の商標登録以降に本部直営へ移行。

液体油多めの微乳化スープに、太めのストレート麺を合わせた安定感ある一杯。

かつて「最もマズい二郎」と揶揄された時代を経て、現在は豚・麺・スープすべてが安定して食べられる二郎へと変貌を遂げている。

【閉店】町田店 (1999年3月9日オープン)

【閉店】町田店 (1993年3月9日オープン)

乳化系の甘めのスープにカネシ醤油によるキレが特徴。うどんのような極太ストレート麺がしっかりと絡む。

「MO(町田オリジナル)」が看板メニューで桜海老の香ばしいラーメンが人気。

2002年9月29日には、店主の夢だった静岡ラーメンを追求すべく故郷富士に店を構えることとなり閉店。

翌年の2003年、地元の静岡県富士市に「らぁめん大山」を開業。

「蓮爾 登戸店」も町田店の流れを汲んだ店舗である

2000年

環七新新代田店【旧:環七新代田店】(2000年1月30日オープン)

2000年から14年間営業し、2014年4月26日で閉店。

翌月の5月には歌舞伎町店で助手をしていた店主が現店主となり、そのタイミングで店名も「環七新代田店」から「環七新新代田店」と変更になる。

初代は油膜が厚い非乳化スープ、生姜の香りにキレのあるカエシ、麺は香りのある丸太麺で直系の中でも独自路線を歩む一軒だった。

二代目からは味は刷新され、麺もかなり極太の縮れ麺となった。

八王子野猿街道店2 (旧:八王子野猿街道店) (2000年8月28日オープン)

2000年8月「八王子野猿街道店」としてオープン。2006年6月10日に移転して「八王子野猿街道店2」に改名。

スープは濃厚な乳化タイプで、FZ醤油のキレと塩味のパンチが共存。

ヤサイはシャキ寄りで盛りも豪快、豚は脂身多めでワイルド。

麺は硬めに茹でられた平打ちオーション麺で、小麦の香りと噛み応えが際立つ。

特にプチ二郎でも他店の大盛り級ボリュームで満足感抜群。

コク・キレ・量の三拍子が揃った「しょっぱ旨い乳化二郎」として全国のジロリアンに愛される聖地的存在。

2001年

東池袋店 (2001年2月9日オープン)

有限会社エヌエス・プランニングが運営する「NS系二郎」の代表格として知られる池袋東口店。

スープは液体油多めの微乳化タイプで、序盤は薄く感じても天地返し後に一気に塩味が立ち上がる劇的変化が特徴。

麺は平打ち太麺でスープの吸い上げが強く、後半は濃度MAXの「塩分バキバキ系」へ。

豚はホロホロと柔らかく、脂身の甘みが旨味を支える。

【閉店】新小金井街道店 (2001年3月31日オープン)

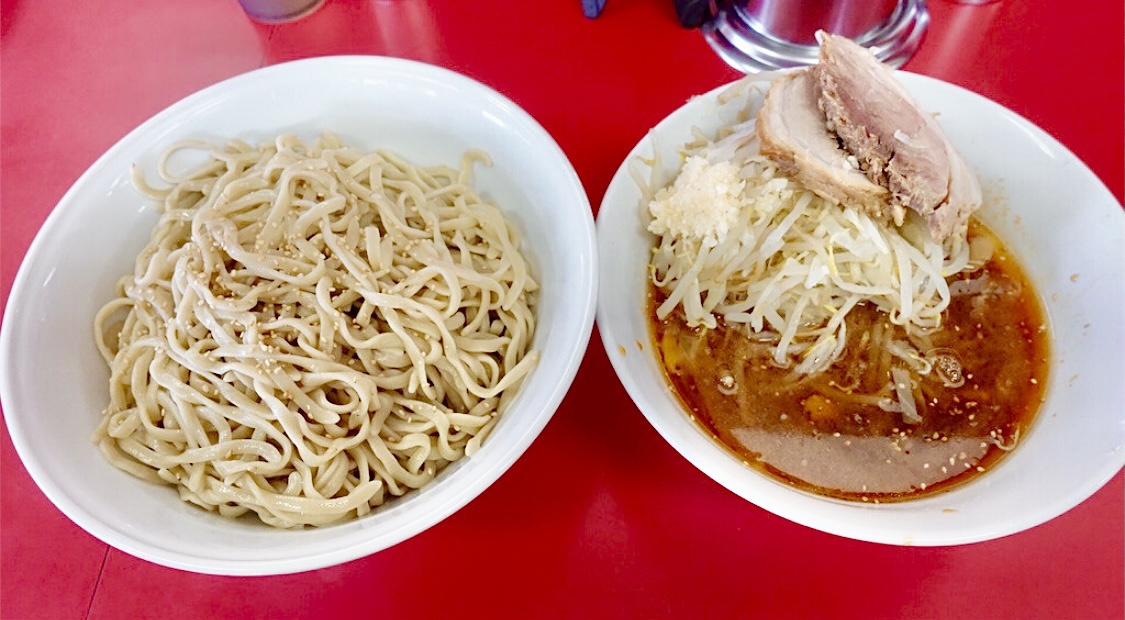

多摩系二郎ならではの盛りの良さ、微乳化スープは豚の旨味と背脂の甘みが調和し、重すぎずキレのある味わい。

硬めの極太麺がスープを絡め取り、限定の「汁なし」や「つけ麺」も人気を博した。

2018年5月27日に閉店するも一度、同年6月24日に復活を果たすが、2018年12月23日に閉店。

亀戸店 (2001年4月17日オープン)

2001年4月17日にオープンし、2013年4月14日に代替わり。

現在の店主は「ラーメン二郎 湘南藤沢店」の店主の弟。

スープは非乳化で、豚の旨味とカエシのキレのバランスが良いもの。

麺はデロ麺で柔らかいが不思議とスープとの一体感があり、豚は厚切りで、繊維がほどける柔らかさと脂の甘みが共存している。

京急川崎店 (2001年4月25日オープン)

神奈川県で「鶴見店」に続いて2番目に古い。

微乳化でライト、温度はぬるめ、レンゲ有り。

麺は二郎最細クラスの柔らかデロ麺、量も少なめで完食しやすい。豚は細切れで味染み良好。

穏やかな接客で怖くない二郎の代表格でビギナーに重宝される二郎。

府中店 (2001年5月1日オープン)

20001年5月にオープンし、2006年に現店舗へ移転。京王線府中駅から徒歩3分の地に構える直系二郎。

開店当初は「最極太麺」で知られ、「蓮爾」を思わせるグニョ食感が名物だった。現在は中太麺に変化しつつも、非乳化スープのキレと油の旨味が光る個性派。

店主の体調不良による休業や、SNSでの「食事20分制限」発言など話題も多いが、根強いファンが支える一軒。

「つけ麺」の人気も高く、しょっぱ旨いスープに平打ち麺を絡める瞬間は中毒的。クセが強いが、ハマる人は一生モノ。

2002年

【閉店】高田馬場店 (2002年5月9日オープン)

2010年1月6日に現地へ移転。早稲田大学の学生たちの胃袋を満たした「学生街の二郎」として愛された。

特徴はライトな微乳化スープと柔らかめの平打ち麺、そして名物の「ほぐし豚」。

ボリューム満点ながらも比較的あっさりとした味わいで、初心者にも人気が高かった。

2013年、店主の体調不良により惜しくも閉店。跡地には2024年「ラーメン豚山 高田馬場店」がオープン。三田本店の魂を受け継ぎつつ、時代の変化に寄り添ったやさしい二郎として記憶されている。

松戸駅前店 (2002年5月13日オープン)

店主が三代にわたり味を受け継いできた数少ない直系店という点でも特別な存在。

初代(通称:蝶野さん)は2012年1月29日に「赤羽店」の店主となる。

三代目は「八王子野猿街道店2」出身の店主で再スタート。

ここから味の安定度が増し、現在の重厚松戸スタイルが確立し、まさにド乳化二郎の代表的な店となる。

めじろ台店【旧:めじろ台法政大学前店】(2002年5月25日オープン)

2002年5月、法政大学前に開業。もともとは「ラーメンショップ」から二郎へ転換した異色の経歴を持つ。

2017年5月28日に現在地へ移転し「めじろ台店」として再スタート。

微乳化スープに黒アブラを浮かべたクラシカルな一杯は、「脂の甘みとキレ」が共存するバランス型。「つけ麺」も人気。

2023年2月28日に店主の体調不良で閉店したが、同年6月18日に山本氏(通称COOL山本)が二代目として復活。整理券制で営業を再開し、再び八王子エリアの聖地として注目を集めている。

荻窪店 (2002年10月14日オープン)

2014年1月ごろから長期休業が続き、一度閉店後の2016年に復活を果たす。

桜台出身の店主が仕上げる乳化スープは、豚骨と背脂の旨味が溶け合う重厚な味わいで、オーション使用の太縮れ麺が見事に絡む。

丼を覆うほどの大判豚はホロホロで塩気強め、満足度抜群。女性スタッフの丁寧な接客も評判で、癒し系二郎として独自の存在感を放つ。

上野毛店 (2002年11月12日オープン)

非乳化スープは醤油のキレが際立ち、油控えめで後味スッキリ。

細めの平打ちデロ麺は固め指定も可能で、常連は全員「バリカタ」でオーダー。

豚は日によるブレこそあるが、噛むほどに旨味が滲む王道タイプ。

強面ながら丁寧な接客も名物で、二郎初心者が最初に訪れる一軒としておすすめ。

京成大久保店 (2002年12月16日オープン)

2007年6月30日、入居物件建替えのため一時閉店。2008年9月10日に再開。

2003年

ラーメン二郎商標登録 (2003年3月14日)

環七一之江店 (2003年11月16日オープン)

相模大野店【旧:相模大野駅前店】 (2003年12月7日オープン)

「スモジ」と呼ばれ、オープン当初は「相模大野駅前店」という店名だったが、2009年6月23日に移転し、「相模大野店」に改名。

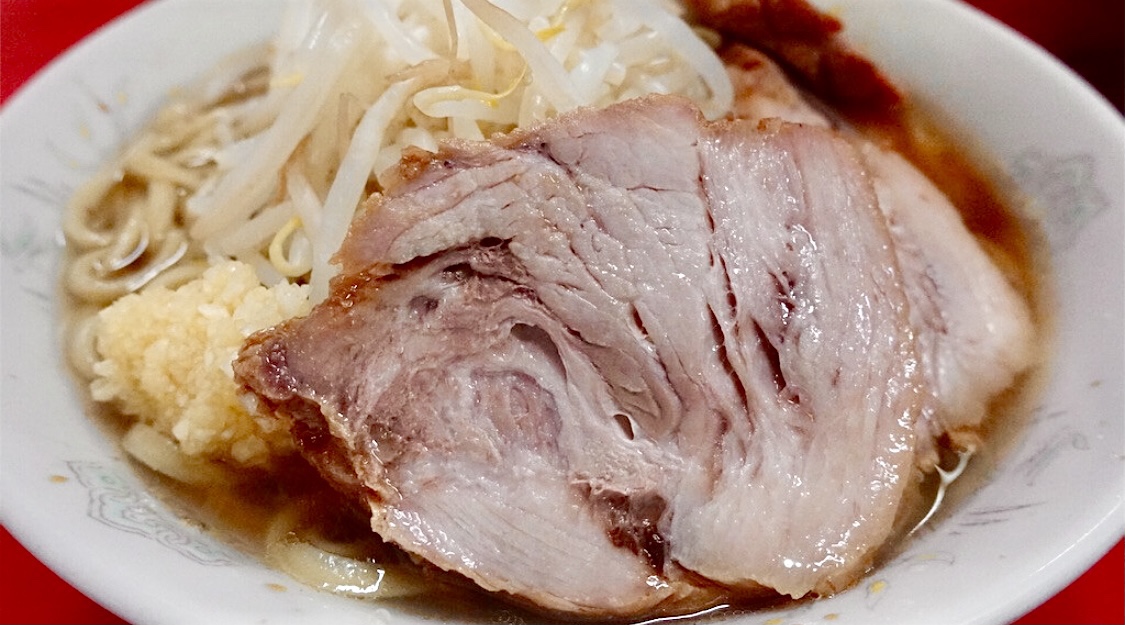

直系の中でも屈指の完成度を誇る乳化系で、元力士の店主・小川氏による厳格なルールと緊張感ある空気が名物で、まろやかでクリーミーなスープと微縮れ平打ち麺が織りなす調和は唯一無二。

厳しさの裏に丁寧な仕事が光る、二郎で一番怖くて一番旨いと称される直系の象徴的存在。

2004年

横浜関内店 (2004年11月10日オープン)

店主は「ラーメン二郎 鶴見店」出身。

スープは味醂による甘みと豚の旨味が強い微乳化タイプ。

麺は柔らかさとコシを併せ持つ「デロ麺」、トロふわで絶品の豚が特徴。

特に人気が高い「汁なし」は関内店ならではのレギュラーメニュー。「タレだけでも美味しい」と評判。

ちなみにこの関内店出身が「湘南藤沢店」「中山駅前店」である。

神田神保町店 (2004年11月7日オープン)

2017年12月11日に現店舗へ移転。

二郎屈指の標高とボリュームを誇り、平日でも1時間以上の行列が絶えない。

神保町は豚で選ぶの言葉通り、全国のジロリアンが巡礼する東京直系の頂点的存在。

2005年

小岩店 (2005年11月6日オープン)

2006年

ひばりが丘店 (2006年6月11日オープン)

2007年

【閉店】桜台駅前店 (2007年1月14日オープン)

直系の中でも屈指の「濃厚乳化系」。豚骨出汁の旨味が凝縮したミルキーなスープに、平打ち中太麺が絡みつく一杯はまさに中毒性の塊。

キャベツ多めのシャキヤサイ、柔らかな豚、そして攻撃的なニンニクが生み出すパンチ力は健在。

限定の油そばや非乳化ラーメンも人気を博し、立ち退きと店主・石田啓輔氏の体調不良により、2025年3月2日に閉店。

栃木街道店 (2007年11月25日オープン)

2008年

立川店 (2008年4月27日オープン)

盛りの豪快さとデロ麺で話題を集めたが、2014年3月ごろから度々長期休業を繰り返した「波乱の二郎」。

2018年2月20日に約4年ぶりの復活を果たし、さらに2023年1月29日には店主交代により再々リニューアルオープン。

現店主は環七一之江店出身の「よしお」氏。乳化スープはマイルドで食べやすく、柔らかい中にも弾力を残す麺が特徴。

全盛期のパンチこそ薄れたが、今では「ビギナーにも優しい二郎」として地元ファンに親しまれている。

【閉店】大宮店 (2008年8月24日オープン)

2016年11月30日、店主がうどん店に転身のため閉店。

2009年

千住大橋駅前店 (2009年4月19日オープン)

【閉店】茨城守谷店 (2009年6月7日オープン)

北関東初の直系として名を馳せたお店。

微乳化スープは豚の旨味とカエシのキレが共存し、極太デロ麺と好相性。

豚は厚切りホロホロで脂の甘味が際立ち、「神豚」と呼ばれるほど。

家族連れも多く、地方二郎の成功例と評された。

人気の「つけ麺」は胡麻油や酢が効いた中毒性の高い味わい。2022年12月9日に惜しまれつつ閉店したが、魂は「柏店」へと引き継がれている。

2010年

湘南藤沢店 (2010年3月14日オープン)

「ラーメン二郎湘南藤沢店」の店主は「横浜関内店」出身で、「亀戸店」の現店主とは兄弟の関係。

2010年3月開店以来、乳化の強いクリーミーなスープで知られる人気店で、「食べログ百名店」にも選出されている。

開店当初は豚の旨味と脂がしっかり溶け込んだ「ド乳化スープ」が象徴的で、甘みとまろやかさが際立つ味わい。

近年はタレのキレを立たせたやや非乳化寄りの仕上がりに変化しているが、依然として直系らしい厚みのある味は健在。

麺は平打ち太麺でスープの絡みが良く、豚は脂身多めでトロッとほぐれる腕肉が特徴。

西台駅前店 (2010年6月17日オープン)

中山駅前店 (2010年12月12日オープン)

非乳化スープの完成度で名を馳せる直系屈指の人気店。

透明感のある脂の層の下に、豚出汁とFZ醤油のキレが共鳴し、重すぎず軽すぎない黄金比スープを形成。

麺はやや細めの平打ちで、デロッと柔らかくスープをしっかり吸い上げる。

豚は味染み抜群で、肉の旨味と脂の甘みがバランス良好。

限定の「汁なし」や「つけ麺」も人気で、特に夏季の「つけ麺」は酸味・辛味・胡麻の三重奏が中毒性抜群。

丁寧な接客も評判で、女性ファンも多い「神奈川最強の非乳化二郎」。

2011年

仙台店 2 (旧:仙台店)(2011年10月23日オープン)

2025年3月24日、移転のために休業。同年4月20日に移転し「仙台店2」と改名。

2012年

【閉店】赤羽店 (二代目)(2012年1月29日オープン)

JR赤羽駅東口から徒歩3分という好立地。

特徴は、直系の中でも屈指の濃厚乳化スープ。豚出汁と脂の旨味が一体化したズッシリ重厚な味わいで、極太麺との相性も抜群。

盛りは控えめながらも豚は分厚く、キャベツ比率高めのヤサイが特徴的。

2017年4月30日に突如閉店し、詳細は明かされなかったが、その完成度と中毒性の高さから「幻の二郎」として今も語り継がれる存在となっている。

2013年

札幌店 (2013年3月31日オープン)

2014年

会津若松駅前店 (2014年9月21日オープン)

【閉店】JR西口蒲田店 (2014年11月7日オープン)

2019年10月11日閉店。

2015年

新潟店 (2015年11月8日オープン)

スープは微乳化で、FZ醤油や塩分を控えた穏やかな設計。

優しい豚出汁が広がる反面、キレやパンチは抑えめでボヤッとした味とも評されるが、脂の甘みと柔麺の一体感に癒しを感じる一杯。

麺は平打ち微縮れで柔らかめ、豚は脂身多めのワイルドカット。

都市圏の濃厚系とは異なり、地方二郎らしい穏やかさが魅力。旅行ついでの“新潟の顔”として食べる価値ある一杯。

2017年

川越店 (2017年3月19日オープン)

京都店 (2017年4月2日オープン)

関西初の直系として注目を集めた。

店主は「神田神保町店」出身。

現在は微乳化スープへと変化し、豚出汁の厚みと醤油ダレのキレを両立した一杯を提供。

開店当初は非乳化でライトな味わいだったが、年々コクを増し、今では“関西二郎の完成形”との声も。

麺は平打ち縮れタイプで歯ごたえ強め。豚は厚切りで存在感抜群ながら日によってブレあり。

ヤサイはモヤシ中心でシャキ感を残す。東京の二郎とは一線を画す独自進化を遂げた、関西圏屈指の人気直系店。

2019年

越谷店 (2019年3月10日オープン)

埼玉県で大宮・川越に続く三つ目の直系として誕生。

スープは清らかな非乳化系で、液体油が多めながらも塩分と醤油のキレが際立つ「クリア二郎」。

麺は平打ちの自家製でムチッと柔らかく、スープとの一体感が抜群。

豚は標準サイズで程よい咀嚼感と味染みが魅力。重すぎずライトすぎない絶妙な塩梅で、「東埼玉の入り口二郎」として確固たる人気を築いている。

前橋千代田町店 (2019年10月27日オープン)

群馬初の直系。スープはしっかりと乳化しながらも、FZ醤油のキレが際立つ構成で“ボケない乳化系”と評される。

油分多めながら重たすぎず、豚出汁の旨味が芯を作る完成度の高い一杯。

麺は微ウェーブの平打ちタイプで、コシが強くワシワシ食感。

豚は無骨な肉塊タイプで咀嚼するほど甘みが広がる。ヤサイはキャベツ比高めで程よいシャキ感。全体のバランスがよく北関東の王道二郎として遠征の価値ありの一軒だ。

2020年

千葉店 (2020年6月5日オープン)

店主は西台駅前店出身。

非乳化寄りの豚出汁にFZ醤油のキレとほのかな味醂の甘みが重なる完成度の高いスープ。

やや細めの平打ち硬め麺は小麦感くっきり、ホロホロの大判豚2枚と好相性。

盛りは適量で回転良し。ニンニク投入で輪郭がさらに際立つ。千葉直系を牽引するバランス型の一杯。

大宮公園駅前店 (2020年6月5日)

2020年6月5日、埼玉県に4年ぶりの直系としてオープン。場所はJR大宮公園駅から徒歩すぐ。

非乳化スープに穏やかな塩味と化学調味料由来の旨味が溶け合う、飲みやすいマイルド系の一杯。

標準よりやや細めの平打ち麺はクニュッとした食感で、後半になるほど丼内乳化が進み味が深まる。

豚は大ぶりで肉感強め、脂の甘みと出汁の一体感が絶妙。全体的にバランスが良く、派手さよりも完成度重視で埼玉の二郎文化を再び盛り上げている。

2022年

一橋学園店 (2022年8月11日オープン)

2023年

柏店 (2023年1月9日オープン)

生田駅前店 (2023年5月21日オープン)

店主は目黒店や野猿街道店など複数の名店で修業した実力派で、目黒店スタイルを継承。

非乳化スープに豚出汁の旨味と醤油のキレ、そしてほのかな味醂の甘みが調和する完成度の高い一杯。

麺は平打ち中太でやや硬め、クニュっとした弾力が特徴。

野菜はシャキ目、豚は柔らかい薄切りタイプでバランス良好。

派手さはないが安定感があり、いまや神奈川西部を代表する洗練された直系二郎として注目を集めている。